投诉数据告诉你,“大数据杀熟”有哪些套路?

2021-08-03 08:27:44 509

人工智能正像电力一般赋能各个产业,深刻地改变人类社会。中国正处于全球人工智能发展第三次浪潮的时代潮头,《算法周刊》将聚焦人工智能“上海高地”和中国新基建,并持续关注全球AI最前沿。

2021年7月7日,携程涉嫌“大数据杀熟”案一审宣判,法庭判决原告胜诉。法院审理后认为,携程向原告承诺钻石贵宾享有优惠价,却无价格监管措施,向原告展现了一个溢价100%的失实价格,未践行承诺。该案是绍兴首例消费者在质疑遭遇“大数据杀熟”后成功维权的案例。

大数据杀熟有很多种叫法,千人千价、价格歧视;或者更专业一点,个性化定价。从一系列如“同一时间打开不同手机查看机票,价格相差近千元”、“会员优惠力度比普通用户还小”的发现开始发酵,大数据杀熟已经变成了一个为人所熟知的概念。

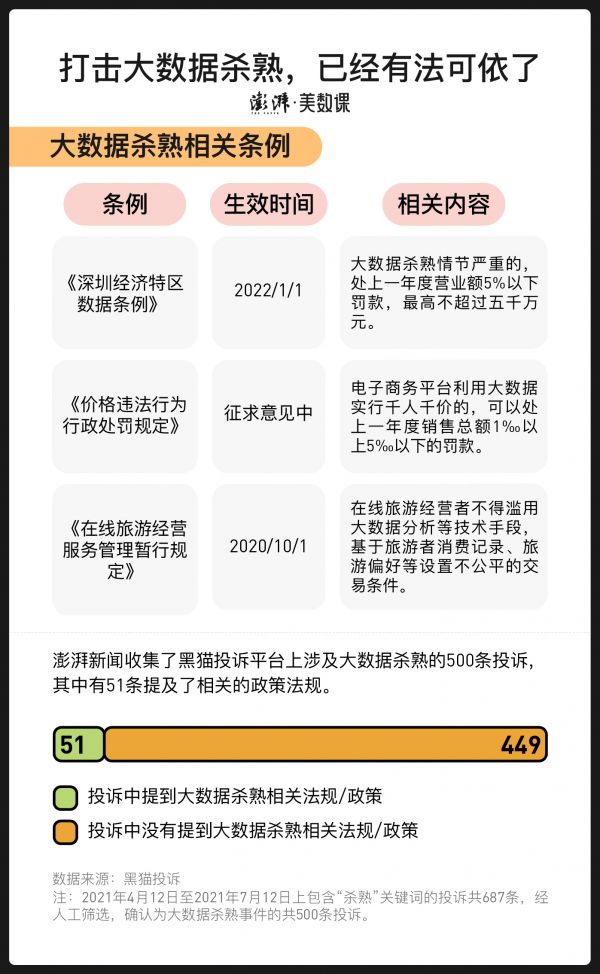

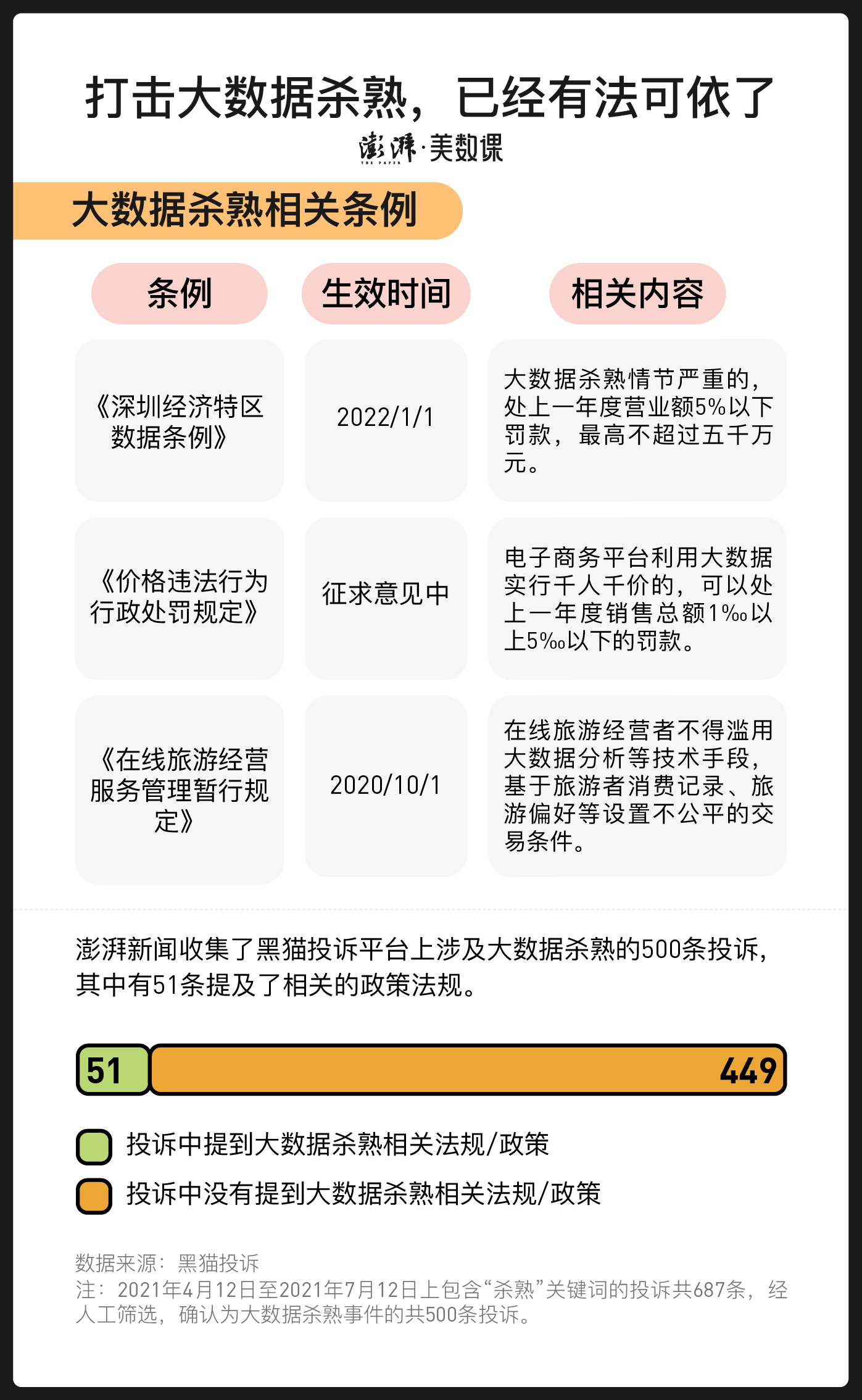

大数据杀熟也写进了《深圳经济特区数据条例》,认定违例者最高可处5000万元罚款。打击大数据杀熟,逐渐有法可依了。

大数据杀熟:手段多样、不断升级

仅仅是近三个月,网络投诉平台上有关大数据杀熟的投诉,就多达500条。从中我们可以窥探到,隐蔽的杀熟算法是怎样影响我们的生活。

在实体店消费,人人都可以看见商品旁边的统一标价;而当人们上网购物时,大多数时候,只能看到自己屏幕上显示的价格。信息不对称的存在,恰好为商家针对不同用户的消费习惯制定不同价格提供了便利。但当几个人聚在一起比对价格时,平台就露了马脚。在提及发现方式的投诉样本中,通过对比不同账号的价格差而找到“大数据杀熟”证据的,占到近七成。